TERRITORIO

Il Miccone dell’Oltrepò, perla dimenticata da riscoprire

La doppia lievitazione fa del pane sfornato nel lembo più a sud della Lombardia un prodotto distintivo. Ma perfino i fornai non lo sanno.

I nostri territori sono pieni di prodotti unici o distintivi di cui non si conosce neppure l’esistenza. Vere perle delle tradizioni agroalimentari locali dimenticate assieme agli agricoltori o agli artigiani del gusto che li producevano. Il mio Oltrepò, con il resto della provincia di Pavia, non fa eccezione. Assieme ai campioni di bontà che conservano un posto di rilievo sul mercato – penso ad esempio al Salame di Varzi Dop, al Salame d’oca di Mortara Igp – ci sono moltissime specialità quasi totalmente dimenticate. L’Asparago di Cilavegna, i Piselli di Miradolo Terme e il Miccone dell’Oltrepò Pavese. E proprio di quest’ultimo vi voglio parlare.

Riconosciuto dalla Lombardia fra i 269 Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) che hanno ottenuto la certificazione regionale, ha tutte le caratteristiche per entrare nel novero dei cibi che affondano le radici nella storia alimentare del territorio. Ma se ne sono perse le tracce. Meglio: esce tuttora quotidianamente da molti forni della zona, ma i panettieri che lo producono non sanno di avere a che fare con un Pat riconosciuto ufficialmente. Pare incredibile ma è così.

LA SCHEDA TECNICA

Nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia il Miccone è classificato con il numero 197 ed è corredato da una scheda tecnica, equivalente in nuce a un vero e proprio disciplinare di produzione, che ne stabilisce caratteristiche e modalità di preparazione. Eccola.

E fra l’altro, grazie al riconoscimento regionale di Pat, il Miccone dell’Oltrepò da prodotto distintivo del territorio ha tutte le caratteristiche per diventare di fatto un prodotto unico.

Nati per salvaguardare proprio la distintività dei nostri cibi della tradizione, che rischiano tuttora di essere copiati pe rfino in Europa, i Pat completano la geografia dell’originalità a tavola dello Stivale. E potrebbero affiancarsi a Denominazioni di origine protette (Dop), Indicazioni geografiche protette, Specialità tradizionali garantite (Stg) e Denominazioni comunali (Deco). Purtroppo, per una carenza legislativa, sono difficilmente distinguibili dai consumatori, anche se esiste un bollino ufficiale depositato.

rfino in Europa, i Pat completano la geografia dell’originalità a tavola dello Stivale. E potrebbero affiancarsi a Denominazioni di origine protette (Dop), Indicazioni geografiche protette, Specialità tradizionali garantite (Stg) e Denominazioni comunali (Deco). Purtroppo, per una carenza legislativa, sono difficilmente distinguibili dai consumatori, anche se esiste un bollino ufficiale depositato.

ORIGINI MEDIOEVALI?

Per essere riconosciuti come Pat i prodotti agroalimentari devono essere «ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione o stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni». Così recita il Decreto ministeriale 130 del 18 luglio 2000, che li ha istituiti. Ma c’è chi fa risalire la tradizione del Miccone dell’Oltrepò addirittura al Medioevo, quando le carovane che percorrevano la via del sale, collegando la Liguria alla Pianura Padana, facevano tappa nelle stazioni di posta sparse lungo la Valle Staffora. Oltre al cambio dei cavalli, i carovanieri si assicuravano le provviste necessarie per svalicare l’Appennino o per raggiungere i grandi centri urbani posti a nord del fiume Po. Il Miccone che si cuoceva nei forni della zona avrebbe già avuto (il condizionale è d’obbligo mancando fonti storiche certe) una caratteristica fondamentale: quella di conservarsi a lungo fresco e fragrante. Proprio grazie a una tecnica affinata dai fornai per generazioni: la doppia lievitazione che assieme all’utilizzo di un frumento adeguato, ne avrebbe garantito già allora una durabilità non comune.

IL DECLINO NEGLI ANNI SETTANTA

E ancora oggi il Miccone che si fa in Oltrepò ha le medesime caratteristiche. È vaporoso, croccante nella crosta ma morbidissimo al suo interno, con una mollica fragrante e sostanziosa. Così i fornai della zona hanno confezionato un pane unico per decenni, o forse secoli, senza saperlo.

Ma a partire dagli anni Settanta, con l’avvento dei forni industriali, il Miccone è finito in un angolo. Troppo laborioso e costoso produrlo. Fortunatamente, grazie al registro dei Pat lombardi, la memoria della sua unicità non è andata persa. anche se sono in pochi ad everne contezza. Sia fra quanti lo producono sia fra chi lo mangia.

ORA SERVE UN PASSO IN PIÙ

Semmai ora si tratterebbe di fare un passo in più e produrre il Miccone dell’Oltrepò a chilometri zero, per legare indissolubilmente questa eccellenza alimentare al territorio di appartenenza. La materia prima non manca: i Molini di Voghera confezionano un’ottima farina 100% Oltrepò, ottenuta da grani locali. Dunque è tutto pronto, basta volerlo fare. Servirebbe solo (faccio per dire) la determinazione degli organismi potenzialmente interessati alla valorizzazione del territorio: i Comuni, la Camera di commercio di Pavia, le organizzazioni degli agricoltori, quelle di panificatori e commercianti. Una filiera relativamente corta e gestibile. Il marketing territoriale, di cui tanto si è parlato, parte proprio dai prodotti sostenuti da intese come questa.

IL GEMELLO DI STRADELLA

Semmai c’è da rilevare la registrazione di una Deco, il Miccone di Stradella, che nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione comunale dall’omonimo Comune. Un pane identico nella forma e presumibilmente nel metodi di preparazione anche se, come per quasi tutte le Deco, trovare il disciplinare di produzione è impresa improba perché quasi sempre se ne perdono le tracce nei polverosi archivi comunali.

Il riconoscimento di Pat, dunque con almeno venticinque anni di tradizione alle spalle al momento della registrazione, assegna al Miccone dell’Oltrepò una incontestabile primogenitura rispetto al suo parente stradellino. Personalmente sono contrario alla concessione della Deco ai prodotti distintivi di un’areale che supera di molto, come in questo caso, il territorio di un singolo comune. Ma purtroppo, nella giungla delle denominazioni locali, manca una vera autorità di controllo che in questi casi potrebbe essere la Regione Lombardia che gestisce l’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali di propria competenza territoriale. Mentre le Denominazioni comunali richiederebbero un riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo. Ma nessuno, al momento di istituire le Deco e i Pat, ha pensato alla possibilità che entrassero in conflitto.

Oltrepò Pavese

Esiste ancora la casalinga di Voghera?

C’è ancora la casalinga di Voghera? Le consumatrici vogheresi possono vantare tuttora il primato d’interesse da parte di produttori e venditori dei beni di consumo, che negli anni del boom economico le ha rese famose? Il tema è assurto agli onori delle cronache dopo il botta e risposta fra Myrta Merlino e Barbara D’Urso. La prima, in arrivo da La 7, ha sostituito la seconda alla conduzione di Pomeriggio 5, il contenitore in onda sulla rete regina di Mediaset dal 2008. E per rimarcare lo stacco rispetto alla conduzione precedente, la Merlino ha decretato la scomparsa della Casalinga di Voghera, a suo giudizio fino ad allora punto di riferimento del talk pomeridiano del Biscione. «Credo che la casalinga di Voghera non esista più», ha sentenziato in una intervista alla Stampa, «sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure».

Barbara D’Urso e Miyrta Merlino

Non si è fatta attendere la risposta di Barbara D’Urso: «Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino», ha risposto piccata, «mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara».

Lo stereotipo della casalinga di Voghera, come modello delle consumatrici particolarmente sensibili alle campagne pubblicitarie risale addirittura agli anni Sessanta. Era il 1966 quando il Servizio Opinioni della Rai commissionò un’indagine di mercato in tutte le province italiane con l’obiettivo di verificare quale fosse il grado di comprensione delle cronache politiche. Le casalinghe vogheresi risultarono quelle meno inclini alla lettura critica del messaggio televisivo. E dunque più influenzabili dai messaggi pubblicitari.

ARBASINO O PLACIDO?

Le declinazioni giornalistiche di quello che da allora in poi divenne il “cluster” per eccellenza, l’archetipo delle consumatrici e dei consumatori italiani, ha tenuto banco per decenni. Ma a chi si deve una notorietà così solida? La paternità della definizione non è univoca. In un articolo sul Corriere della Sera Alberto Arbasino, vogherese, scrittore e saggista, la rivendicò, raccontando di aver citato più volte la casalinga di Voghera negli articoli pubblicati sul settimanale L’Espresso, fin dagli anni Sessanta. Ma non tutti sposano questa ricostruzione. Secondo lo scrittore Massimo Castoldi e il lessicografo Ugo Salvi, autori del volume Parole per ricordare. Dizionario della memoria collettiva, sarebbe stato Beniamino Placido, giornalista, critico letterario e conduttore televisivo ad aver reso davvero famosa la casalinga di Voghera pubblicando una lettera al direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, firmata “la Casalinga di Voghera”, nella rubrica di corrispondenza dei lettori del quotidiano.

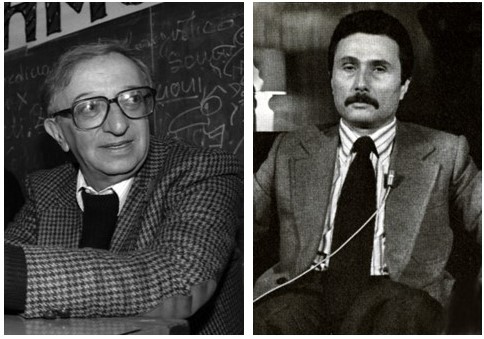

Beniamino Placido e Alberto Arbasino

La questione è destinata a rimanere irrisolta, visto che i protagonisti della vicenda non ci sono più. Arbasino è mancato nel 2020 e Placido dieci anni prima. Ma il tema è aperto e reso quanto mai attuale dalla sfida quotidiana che affrontano milioni di italiani. Quella della spesa. E il carrello della casalinga vogherese si tinge di giallo. Così la domanda ritorna implacabile: c’è ancora la casalinga di Voghera?

Un interrogativo che risuonerà perentorio il 5 dicembre 2023, al Teatro Sociale di Voghera, ribattezzato Teatro Valentino Garavani, appena riaperto dopo quasi quarant’anni di chiusura, dove si terrà un evento organizzato dall’Assolombarda. «Ma ci sarà ancora la casalinga di Voghera?» è il titolo del dibattito il cui sottotitolo offre una chiave di lettura molto interessante: «Riflessione semiseria dal boom economico ai nuovi consumi». E proprio nello sviluppo sociodemografico che ha accompagnato i consumi nel nostro Paese c’è la risposta a quella che assomiglia da vicino a una domanda da un milione di dollari.

LE CARTE FEDELTÀ DELLA “GRANDE I”

La soluzione forse sta nell’arena in cui si è sviluppata nei decenni l’azione della casalinga vogherese. Dapprima i negozi. Le botteghe che per fortuna sopravvivono anche se meno numerose. Poi supermercati e ipermercati. Il cambiamento epocale che ha segnato i mercati di consumo in tutto il mondo negli ultimi cinquant’anni. Come sono strettamente legate ad ogni epoca le abitudini d’acquisto delle casalinghe di Voghera. E qui sta probabilmente la chiave per decifrare il quesito sulla nostra casalinga: c’è ancora? Se esiste qualcuno in grado di rispondere con cognizione di causa è chi le ha venduto e le vende tuttora la spesa. Non i vecchi bottegai degli anni Sessanta che non ci sono più per motivi anagrafici. Ma chi l’ha accompagnata per lo meno negli ultimi quarant’anni di spesa. E c’è un unico soggetto che lo ha fatto: l’Iper d Montebello della Battaglia. Il primo punto vendita della Grande i aperto nel 1974 a Montebello – a due passi da Voghera – da Marco Brunelli, l’inventore degli ipermercati all’italiana. Il guru indiscusso delle grandi superfici.

Marco Brunelli

È nel tesoro di dati e informazioni sull’Iper di Montebello, custodite nel database della Finiper, la holding del gruppo di Brunelli, che sta la risposta definitiva alla nostra domanda. Com’è cambiato nel tempo il modo di fare la spesa della casalinga di Voghera? C’è un modo di comperare caratteristico del Vogherese, diverso da quello rilevabile negli altri negozi a insegna “Grande i”?

Nei milioni di spese registrate negli anni con la carta fedeltà della catena di Brunelli – la Carta Vantaggi – c’è la soluzione. Non so dirvi se e come vengano custoditi i dati storici. Ma qualora fosse possibile confrontare l’andamento nel tempo delle spese fatte a Montebello della Battaglia con quelle degli altri punti vendita della Grande i, saremmo molto vicini alla risposta sulla casalinga di Voghera.

Non è tanto importante verificare il cambiamento nel tempo delle abitudini d’acquisto nel singolo negozio. Do per scontato che la spesa fatta oggi, nel 2023, sia radicalmente diversa da quella dei decenni scorsi. L’obiettivo è capire se esista una “spesa alla vogherese” nella quale si possano indentificare le scelte compiute dalla locale casalinga. E se queste differenze permangano nel tempo.

IL CASALINGO DI VOGHERA

Consentitemi, infine, una considerazione personale. Mi capita spesso, per lavoro, di indossare a mia volta i panni del casalingo di Voghera per rilevare nei supermercati della zona prezzi, offerte e assortimenti sui banconi. Passo giornate intere a raggranellare numeri che poi confronto e racconto ai miei lettori del mio blog e non solo. Ma nonostante trascorra un gran tempo a contatto con i consumatori vogheresi, non ho le certezze di Myrta Merlino. Non so dire se sopravviva e come si comporti la casalinga di Voghera. E non so neppure da cosa derivi la certezza granitica della Merlino sulla scomparsa della storica casalinga.

L’unica casalinga che non c’è più è quella in vetroresina della statua regalata al Comune di Voghera nel 2006 dall’Associazione casalinghe di Voghera, presieduta da Paola Zanin, allora molto attiva. Il simulacro a grandezza naturale è rimasto esposto fino al 2015 nel cortile della ex caserma di cavalleria, gigantesca struttura ormai cadente che ospita due grandi parcheggi. Nell’anno dell’Expo l’amministrazione comunale decise di rimuoverla e da quel che mi risulta non se ne dolse nessuno.

La statua della Casalinga di Voghera rimossa dal Comune nel 2015

TERRITORIO

Tutto quello che non vi hanno mai detto sulle Denominazioni comunali

Le Denominazioni comunali non sono una certificazione di origine o di qualità. I sindaci ne attestano solo il loro legame col territorio

Più approfondisco le Denominazioni comunali – in sigla De.co – e meno ci capisco. Né i miei tentativi di risalire alla normativa da cui traggono origine mi hanno chiarito le idee. Anzi, più scavo e più ho le idee confuse. Mi conforta sapere che sono in buona compagnia, anche se chi ho interpellato in questi giorni per approfondire il tema è convinto del contrario.

Ma andiamo con ordine. Le Denominazioni comunali sono nate da un’intuizione di Luigi Veronelli, giornalista, gastronomo, grande esperto di vini ma anche editore e conduttore televisivo, morto nel 2004 all’età di settantotto anni. L’introduzione nel nostro ordinamento delle De.co viene fatta risalire per convenzione alla Legge 142 dell’8 giugno 1990, che «detta i principi dell’ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni». Ma se cercate nel testo un riferimento diretto o indiretto alle De.co perdete il vostro tempo. Non se ne fa menzione. E da quel che mi risulta non c’è legge dello Stato che citi espressamente le Denominazioni comunali.

Luigi Veronelli

Si fa risalire il riconoscimento delle De.co ai Comuni e in particolare al sindaco, in forza dell’articolo 2, comma 2 della Legge 142, che recita testualmente:

«Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».

Tutto qui. E non chiedetemi a quale titolo si possa far risalire l’istituzione delle Denominazioni comunali a una formulazione tanto generica e vaga. Semmai questo spiega l’incertezza in cui galleggia tuttora il sistema delle De.co anche se, nel corso degli anni, i Comuni ne hanno registrate svariate centinaia. E più di recente alcune Regioni hanno varato leggi che ne istituiscono il Registro digitale. Ultimo in ordine di tempo quello introdotto dalla Sicilia con la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022. Provvedimento assurto agli onori delle cronache perché il governo – presidente del Consiglio Mario Draghi – lo ha impugnato mettendone in dubbio la costituzionalità con un ricorso alla Suprema Corte. Il riconoscimento ufficiale derivante dalla pubblicazione nel registro regionale sarebbe in contrasto – su questo si basava il ricorso alla Corte del governo Draghi – con le norme Ue a tutela dei marchi Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Stg (Specialità tradizionale garantita). La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del governo, stabilendo nella sentenza (ecco il link) che non sussista contrasto fra uno strumento che classifichi le De.co siciliane. Il motivo? Non si tratta di un marchio che possa entrare in conflitto con Dop, Igp o Stg, ma una mera «attestazione di identità territoriale» destinata a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale di appartenenza.

Vale la pena di notare che per i giudici costituzionali la potestà dei Comuni sulle De.co si può far risalire alla Legge 142 del 1990 e al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 142. Si legge, infatti nella sentenza:

«L’attestazione di De.co (…) viene rilasciata dai comuni i quali vi provvedono con delibera del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale. Si tratterebbe di un potere esercitato in attuazione dei principi sul decentramento amministrativo, ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. e della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, da ultimo, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)».

LA LOBBY DEI GRANDI CONSORZI DI TUTELA

I bollini Dop, Igp ed Stg

L’assenza di norme nazionali che statuiscano e regolino le De.co, si deve senz’altro alla ritrosia dei governi che si sono succeduti dal 1990 in poi ad affrontare una materia controversa. Stante soprattutto l’opposizione dei grandi consorzi di tutela delle indicazioni geografiche che vi avrebbero visto l’introduzione di un nuovo marchio di qualità in concorrenza con Dop e Igp. È questo il motivo per cui non esiste un unico logo che le identifichi e al contrario ogni amministrazione comunale abbia creato il proprio. Dietro all’apparente anarchia grafica delle De.co si cela l’esigenza di non rappresentarle univocamente per evitare che entrino in rotta di collisione con le “sorelle maggiori”. Vale a dire le indicazioni geografiche europee.

Acclarato che le De.co non certificano un bel nulla (guai a pensare il contrario!) e spiegata l’assenza di una normativa che le statuisca e ne regoli in maniera univoca la concessione da parte dei sindaci, c’è un sostanziale disaccordo fra gli epigoni di Veronelli perfino sui marchi elaborati dai singoli Comuni. Secondo Gian Arturo Rota, custode dell’immenso archivio veronelliano e per 11 anni alla guida della Veronelli Editore avrebbe sbagliato il comune di Amatrice che nel concedere la De.co alla ricetta della pasta all’amatriciana ha registrato logotipo e relativo pittogramma (era il 2014) all’Ufficio marchi e brevetti dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico. «Le De.co – scrive Rota in un botta e risposta con un consigliere comunale di Amatrice – sono state interpretate da centinaia di comuni italiani come un marchio. NON LO SONO, sono una certificazione d’origine semplice, che ha nella delibera comunale la massima espressione burocratica, se si vuole restare fedeli all’idea originaria di Veronelli».

RICONOSCIMENTO MINISTERIALE

Ma c’è chi la pensa molto diversamente al riguardo. Parlo di Riccardo Lagorio, ritenuto fra i maggiori interpreti dell’eredità di Veronelli. In un articolo di Renato Andreolassi su Italia a Tavola del febbraio 2019, Lagorio spiega che «dopo l’adozione dell’apposita delibera con un preciso percorso storico e culturale da parte del consiglio comunale interessato, il documento deve essere sottoposto alla definitiva approvazione del ministero dello Sviluppo economico. Solo dopo questo ultimo timbro governativo si potrà parlare a tutti gli effetti di riconoscimento De.co per un prodotto agroalimentare». E quando Andreolassi gli fa notare che solo in provincia di Brescia ci sono una quarantina di De.co su 206 Comuni, Lagorio puntualizza che «quelle riconosciute dal Ministero sono solo sette». Il chisulì, un dolce di Passirano; il fatulì – formaggio – di Cevo; il salame cotto di Quinzano; a Ponte di Legno il gnoc con la cua (gnocco con la coda); a Barbariga il casoncello Bariloca; e ancora la sopressa di Marone e infine, lo spiedo di Serle.

Alla fine riassumo in breve quello che ho scoperto: le De.co non sono un marchio, ma possono avere un marchio (logo) comunale che però non va registrato al Ministero delle Imprese (ex Sviluppo Economico), anche se la De.co andrebbe sì registrata al medesimo Ministero.

RIMPALLO DI COMPETENZE

Ah, dimenticavo. Nel tentativo di chiarirmi le idee almeno sulla competenza istituzionale della materia ho chiesto al Ministero dell’Agricoltura se esistano linee guida per il riconoscimento delle De.co. Il sindaco del comune dove abito, Godiasco Salice Terme, mi ha assegnato la guida del Comitato De.co. Ed ecco la risposta: «Il ministero non può fare linee guida per le De.co perché sono denominazioni comunali previste da leggi regionali». Curioso, visto che lo scorso anno il governo Draghi ha portato la Sicilia davanti alla Corte Costituzionale proprio perché ha approvato una legge regionale sul Registro telematico delle De.co.

E non è finita qui. Nel tentativo di capire se per caso la Lombardia, Regione in cui è situato il comune di Godiasco Salice Terme, abbia definito le linee guida per le De.co e se esista il registro regionale, prendo contatto con l’Assessorato all’Agricoltura di Palazzo Lombardia. Nulla di tutto questo: «Regione Lombardia non ha un registro delle De.co regionali», mi sento dire, perché «la competenza è a livello dei singoli comuni».

TERRITORIO

Dolcissima, delicata e gigantesca. È la cipolla rossa di Breme

È gustosa ma allo stesso tempo delicata. Dolcissima, croccante e gigantesca. I bulbi scarlatti della cipolla rossa di Breme pesano in media da 600 a 700 grammi. Ma se ne trovano facilmente anche da un chilo. Per chi non l’abbia mai assaggiata, gustare per la prima volta questa cipolla è una vera scoperta. Nulla a che vedere con le dorate di cui abbondano i nostri territori.

La rossa di Breme si mangia soprattutto cruda: è così che si riesce a percepirne l’ampiezza del gusto. Cruda e appena colta sprigiona una sinfonia di sapori capace di sedurre anche i palati più esigenti. E non la definiscono a caso «la Dolcissima»: giunta a maturazione ha una intensa nota zuccherina che la fa assomigliare più a un frutto che a un ortaggio. Si coltiva a Breme, un paesone della bassa Lomellina, in provincia di Pavia, alla confluenza tra i fiumi Po e Sesia. E deve proprio alla composizione sabbiosa dei terreni dove cresce le sue caratteristiche morfologiche e soprattutto organolettiche. Il limo e i sedimenti trasportati dai corsi d’acqua nei secoli ne fatto il terreno di coltura ideale per i bulbi scarlatti di questa cipolla.

UN GUSTO ESPLOSIVO

All’assaggio la Rossa di Breme è letteralmente esplosiva, capace di sprigionare un’armonia di gusti profonda e al contempo mai invasiva. La nota dominante, infatti, è la delicatezza dei sapori che la rendono ideale sia per essere gustata da sola, sia assieme ad altri ortaggi, come le insalate. Si sposa bene anche con preparazioni complesse, in cui si richieda l’essenzialità di gusto, senza che il singolo ingrediente prevarichi gli altri.

Personalmente preferisco consumarla cruda, tagliata a fette sottili, con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico quasi impercettibile di sale. Mi piace impiattarla a spicchi sottili, preservando il profilo discoidale del bulbo. Da sola o come guarnizione di altri piatti a base vegetale, o anche in accompagnamento a carni da mangiare fredde. Ad esempio l’insalata di pollo. Su suggerimento dell’amico Maurizio Zottarelli, giornalista e scrittore milanese, ho iniziato a gustarla sempre rigorosamente cruda, affogata in una coppa di spumante dell’Oltrepò Pavese. Rigorosamente metodo classico. Si può anche lasciare le fettine di cipolla immerse nel vino per una ventina di minuti, in frigorifero, ma non di più e servirle fredde con qualche fogliolina di mentuccia.

Personalmente preferisco consumarla cruda, tagliata a fette sottili, con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico quasi impercettibile di sale. Mi piace impiattarla a spicchi sottili, preservando il profilo discoidale del bulbo. Da sola o come guarnizione di altri piatti a base vegetale, o anche in accompagnamento a carni da mangiare fredde. Ad esempio l’insalata di pollo. Su suggerimento dell’amico Maurizio Zottarelli, giornalista e scrittore milanese, ho iniziato a gustarla sempre rigorosamente cruda, affogata in una coppa di spumante dell’Oltrepò Pavese. Rigorosamente metodo classico. Si può anche lasciare le fettine di cipolla immerse nel vino per una ventina di minuti, in frigorifero, ma non di più e servirle fredde con qualche fogliolina di mentuccia.

DENOMINAZIONE E RICONOSCIMENTI

La cipolla rossa di Breme ha ottenuto il riconoscimento De.co (Denominazione comunale d’origine) il 2 giugno 2008, dunque abbastanza di recente, se si considera che il suo recupero e la valorizzazione sono iniziati nel 1982 con la prima edizione della omonima sagra che si svolge la seconda settimana di giugno. Ma è anche un presidio Slow Food e di recente è stata inserita pure nell’elenco dei Sigilli di Campagna Amica che ne annuncia la disponibilità all’omonimo mercato di Vigevano. Nel 2022 i produttori hanno registrato il marchio collettivo.

COLTIVAZIONE

Dove si trova Breme

Le origini della rossa di Breme si perdono nel Medioevo. La coltivazione è ancor oggi prevalentemente manuale «non molto dissimile da quella tramandata dai monaci della Novalesa ai bremesi e poi, passata di generazione in generazione, sino ad oggi», riferisce Slow Food. Le diverse fasi della coltivazione, dalla messa a dimora che avviene a settembre fino alla raccolta nel mese di giugno successivo sono molto ben descritte sul sito ufficiale Cipollarossadibreme.it a questa pagina.

LA SAGRA

Ogni anno si tiene la tradizionale sagra della cipolla Rossa di Breme, giunta nel 2023 alla 41esima edizione con un calendario gustoso fitto di appuntamenti in due diversi fine settimana dal 9 all’11 e dal 16 al 18 giugno. Nel ristorante della sagra e nei locali del paese è possibile gustare la rossa in tutti i modi e letteralmente in tutte le salse. Da provare anche l’ottima pizza alla cipolla e il gelato alla cipolla che si trova al Bar Mafalda, a pochi passi dal tendone della sagra.

È possibile acquistare la cipolla in alcune fasce orarie nelle quali i produttori si rendono disponibili: venerdì dalle 17,30 alle 24; sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 24; domenica dalle 9,30 alle 24.

TRASFORMATI

Il periodo della raccolta della rossa di Breme dura circa due mesi, ma si può gustarla tutto l’anno. I produttori offrono anche i trasformati: confettura, mostarda, in agrodolce, sugo. Una vera e propria rivoluzione per un prodotto locali così legato alla stagionalità. Bravi!

Ecco l’elenco dei produttori dove potete trovare i trasformati:

| PRODUTTORE | TELEFONO | |

| Marco Aceti | 335 1835470 | marcoaceti58@gmail.com |

| Riccardo Bulgarelli | 339 7716111 | riccardo.bulgarelli1992@gmail.com |

| Stefano Epis | 339 6592522 | cipollarossabreme@gmail.com |

| Stefano Laporati | 333 2832532 | sabarbieri80@gmail.com |

| Giovanni Migliorati | 335 1471689 | migliorati.ferri@gmail.com |

| Sandro Mortarini | 335 1715616 | sandro.mortarini@gmail.com |

| Carlo Padula | 338 1822898 | padulacarlo@inwind.it |

| Luca Righetti | 339 5748578 | luca.righetti77@gmail.com |

| Giuseppe Tagliabue | 335 7584437 | gtagliabue@libero.it |

-

EVENTI5 anni fa

EVENTI5 anni faVoghera, una settimana da peperone

-

TERRITORIO4 anni fa

TERRITORIO4 anni faValverde e il suo salame premiati da Forbes

-

FATTI4 anni fa

FATTI4 anni faLa psicosi collettiva? È una balla spaziale

-

FATTI4 anni fa

FATTI4 anni faMi autodenuncio: potrei essere un superdiffusore del coronavirus

-

TENDENZE A TAVOLA9 anni fa

TENDENZE A TAVOLA9 anni faI 10 motivi per scegliere soltanto il vero made in Italy

-

SPESA6 anni fa

SPESA6 anni faCome comperare la carne italiana: 20 domande per riconoscerla sui banconi

-

ETICHETTE6 anni fa

ETICHETTE6 anni faFerrero cambia la ricetta della Nutella. E i tedeschi s’incazzano

-

ETICHETTE6 anni fa

ETICHETTE6 anni faCamoscio d’Oro, svelato il mistero del formaggio non formaggio

Commenti recenti